马来话里的闽南乡音

倘若你漫步在吉隆坡的茨厂街,或在槟城的茶室小坐,常会听到一种奇妙的语言交融——当地人流畅的马来语中,不时蹦出几个让你恍如置身闽南的词汇。“Angpau”(红包)、“Tauke”(老板)、“Teh”(茶),这些熟悉的发音并非巧合,而是数百年海上丝路留下的语言活化石。

闽南语与马来语的邂逅,始于郑和下西洋的帆影,盛于明清的海贸繁荣。十五至十八世纪,无数闽南人乘季风南下,聚集在马六甲、槟城、新加坡等贸易枢纽。他们不仅是商人,更是造船者、工匠、种植园主,建立起早期东南亚的华人社会。在那个语言尚未标准化的时代,闽商人成为马来群岛与外界贸易的重要中介,他们的语言——闽南语,尤其是泉州、漳州口音,自然成为商业通用语的一部分。这些词汇被马来社会吸收、改造,最终融入马来语血脉,成为今日马来西亚国语的重要组成部分。

红头船是一种大型木质帆船,因其船头漆成红色,并画有两颗炯炯有神的眼睛而得名。它起源于中国广东省潮汕地区(今汕头、潮州、揭阳一带),在清朝中期至民国初年盛极一时,是中国“海上丝绸之路”的重要载体,更是潮汕人敢闯敢拼、开拓进取精神的永恒象征。

这些舶来词几乎渗透在日常生活的每个角落。走进巴刹(Pasar,市场),你会听到小贩吆喝:“Semua murah!”(全部便宜),其中“murah”(便宜)正源自闽南语“无劳”(bô-lô)。若想还价,可以说“Mahal lah!”(太贵了),这里的“mahal”(贵)亦来自闽南语。交易完成,商贩可能会说“Duit tak ada”(没钱),其中“duit”(钱)来自闽南语“镭”(lui),而“tak ada”(没有)中的“ada”(有)也疑似闽南语“有”(ū)的音转。

饮食文化中的交融更为明显。“Tauhu”(豆腐)、“Tauge”(豆芽)、“Kueh”(粿)这些食材名称直接借自闽南语。喝茶时说“Teh”(茶),吃面时点“Mihun”(米粉),喝“Ang Chun”(红酒)——无不带着浓厚的闽南风味。有趣的是,连烹饪方式也保留了原汁原味的叫法,“Pangsit”(扁食)就是馄饨,“Bakmi”(肉面)就是肉羹面。

衣着方面,“Baju”(衣服)据说源自闽南语“姥衫”(bó-saⁿ),指女性上衣。而“Sarong”(纱笼)这个东南亚标志性服饰的名称,竟也来自闽南语“纱笼”(se-lîng)。

亲属称谓中,“Engkim”(妗母)指舅妈,“Enci”(姊姊)是对年长女性的尊称。社交场合,称“Tauke”(头家)为老板,用“Cincai”(凊彩)表示随便,用“Samseng”(三星)指代流氓——这些词汇精准地描绘了当时的社会关系。

更有趣的是那些音意兼备的词汇。“Kongsi”(公司)既是闽南语发音,又体现了华人“共享”的商业理念;“Sinseh”(先生)既指医生、老师,又保留了敬称的本意。而“Gunting”(剪刀)来自闽南语“铗刀”(ka̍h-to),“Pisau”(刀子)来自“匕首”(pī-só͘),这些工具名称的传播,见证了闽南工匠在东南亚的影响力。

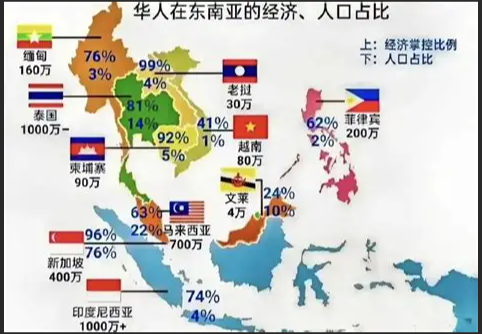

华人在马来西亚的影响力

这些语言化石的趣味性,首先在于它们见证了文化适应的智慧。早期移民不仅要适应新环境,还要让本地人理解自己的文化。他们将家乡的物产、习俗、观念用最直接的方式植入马来语中,创造出一种“你中有我,我中有你”的混合文化。当马来西亚人说“Bodoh”(糊涂)时,他们可能不知道这个词来自闽南语的“无头”(bô-thâu);当说“Suka”(喜欢)时,也不太会联想到闽南语的“思佳”(su-ka)。

其次,这些词汇的演变本身就是一部微型的语言进化史。闽南语在马来半岛的土壤中生根发芽,有的保留原意却改变发音,有的扩展含义适应新环境。比如“Pau”(包)在马来语中不仅指包子,还衍生出“包裹”之意;“Mangkuk”(碗)除了指碗,还用来形容愚蠢之人。

最重要的是,这些词汇是活生生的历史见证。它们告诉我们,文化交融从来不是单向的征服,而是双向的滋养。闽南语丰富了马来语的词汇库,马来语也为闽南语注入了新的活力。今天,当马来西亚华人自如地切换于各种语言之间时,他们口中那些古老的闽南词汇,正是数个世纪以来族群融合的最佳证明。

语言如同大海,总会在交汇处留下最美丽的贝壳。这些散落在马来语中的闽南语词汇,不仅是语言学上的有趣现象,更是两个民族、两种文化相遇、相知、相融的动人诗篇。每一次“ Tauke”的称呼,每一杯“Teh”

的香气,都在无声地诉说着那段跨越海洋的乡愁与新生。